- 发布日期:2025-10-08 03:41 点击次数:190

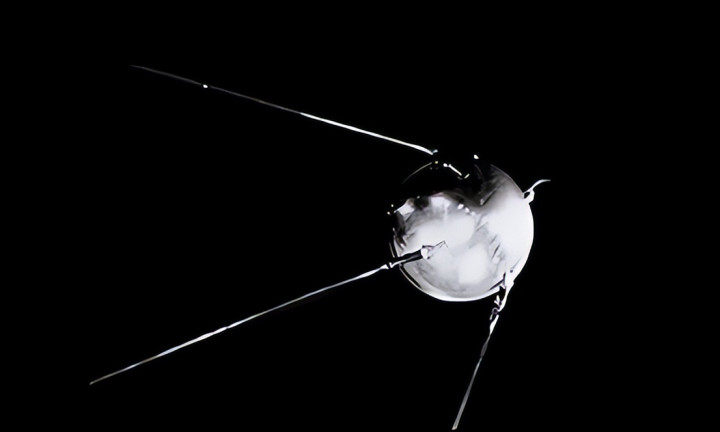

1958年1月3日凌晨两点,北京西郊机场一架伊尔-14发动机轰鸣。雪粒砸在机舱金属外壳,声音像无数钢针。舷梯下,身着灰呢大衣的钱学森快步登机,只留下一句极简指令:“起飞,直奔旅大。”之前三小时,中央军委接到莫斯科电报:苏联第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”已大幅减速,即将再入大气层,计算机初步推演的坠落走廊贯穿中国东北。苏联人请求协助回收残骸,并允诺提供部分实验数据。消息传来,作战值班室的电话几乎被打爆,东北边防部队全部紧急戒备。

飞机在凛冽气流中抖动,座舱灯忽明忽暗。陪同的林有声大校打开文件夹,里面夹着苏方给出的八页轨道参数。可这些数字并不连贯,缺口多得像筛子。林有声嘀咕:“就这么点资料,也敢说是精确预报?”钱学森没有抬头,只拿一块小木板默默演算,铅笔在纸面划出一连串弧线与角度。短短半小时,他已得出两个结论:卫星结构完好,失速时间应早于预估;若再拖延,残骸恐怕落入美加上空。

午后,飞机降落旅大机场。寒风吹得旗帜猎猎,守候多时的曾绍山少将递上紧急简报:夜间22点37分,一名哨兵声称看到一道巨大火球越过上空,尾焰呈暗红色,持续约四秒,随后消失。方位、角度、亮度全部手绘在粗糙的方格纸上。资料虽简陋,却是唯一目击。钱学森扫了一眼地图:“走,马上去现场。”

吉普车在结冰的公路上颠簸前行。士兵王利明直挺挺站在雪地,耳朵冻得通红,一遍又一遍复述看到火光的瞬间。钱学森问得极细:出现时仰角多大?光团与尾迹颜色有无变化?有没有听见低频爆裂?王利明回忆,火球最亮时像电焊,随后逐渐暗淡,末端拖着细长蓝尾。钱学森在笔记本上记录每一个词,然后合上笔记本,干脆把手掌当草稿,迅速写满公式。

风越来越大,雪被卷起,压到人的呼吸。林有声忍不住问:“钱先生,能推算出范围吗?”回答只有一句:“两小时给结果。”他借来一个简易经纬仪,反复测定周围地标相对方位,再用地图尺量出距离。众人只能眼看着他来回走动,偶尔停下,低声念数字。时间一分一秒过去,士兵们的棉帽边缘结霜,钢笔却不停跳跃。

一个半小时后,钱学森停住,向众人示意围拢。他指着地图上一条细线:“按可视时间、角速度、空气阻尼折减,这颗卫星再入后应继续滑行约两千二百公里,抛物线末端在北纬63度左右,属于阿拉斯加山地,绝不会落在我国。”曾绍山当场愣住:“差这么远?可是苏联专家认为最偏不会出亚洲。”钱学森轻轻合上地图,语气平静:“他们没有现场光学量测,误差太大。”

晚上十点,北京总参的密码电台接入最新外电:美国防空司令部宣布雷达捕捉到大型金属物体碎裂,多片残片进入阿拉斯加内陆。坐镇作战大厅的参谋长当即打给东北。电话里,林有声忍不住脱口:“钱先生命中了!”话音刚落,军线另一端传来嘈杂欢呼。那一夜,没有礼炮,没有闪光灯,一根写满数字的手掌,却成为全场最亮的证据。

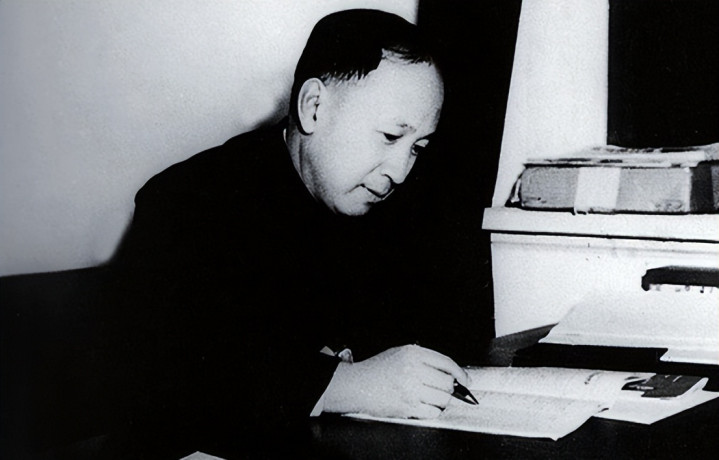

事件并未就此结束。次日,钱学森回到北京,提交一份八千字报告。正文只有两层要点:一是从脱轨卫星事件看出我国缺乏独立测轨手段,二是必须立即启动自主卫星工程。报告送到中南海,毛泽东用红笔勾画多处,并批示“抓紧研究”。紧接着,国防部第五研究院获批代号“581任务”,目标:五年内发射中国自己的卫星。

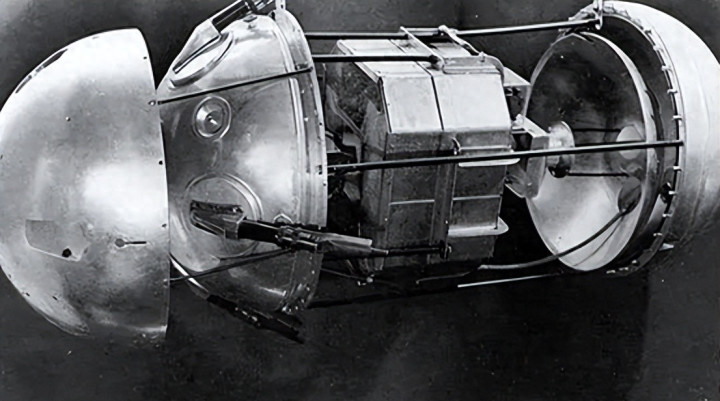

工程伊始,可用设备少得可怜。计算机只有南楼角落里那台每秒几十次运算的小型机,远低于美国“冯·诺依曼”级别。钱学森索性沿用最熟悉的方式:手工推算加电动计算尺。他把年轻工程师聚到一起,黑板上写下“ΔV、μ、a、e”四个符号:“弄懂它们,就是踏进太空的门槛。”有人不解,为何要学行星摄动理论?他回答:“如果不懂轨道倾角对地面站的影响,将来连‘听’自己的卫星都做不到。”话说得直白,却字字见血。

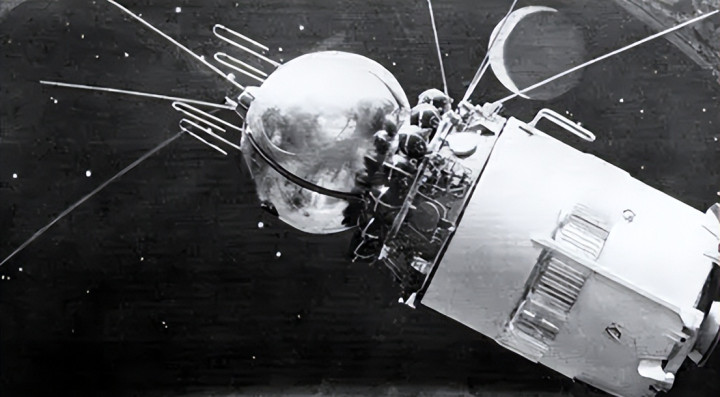

短短两年,中国第一套“光学+无线测控”追踪链初具雏形。三道湾、西昌、佳木斯同步改建,测试信号一次次穿越夜空。1960年,长征系列火箭启动立项;1965年,第一枚长征一号整流罩在西昌总装;1970年4月24日21时35分,东方红一号播响《东方红》旋律,全球电台同时记录下那段熟悉的音乐。彼时,钱学森站在指控大厅角落,只说了一句:“火光这次属于我们自己。”

很多年后,年轻人翻出当年那本被汗渍浸透的笔记,第一页仍能看到1958年1月4日的计算草图,纸张发黄,数字清晰。业内同行评价,那是一场绝无仅有的“肉眼测轨”奇迹;军事专家则更看重另一层意义——从那道火光开始,中国确定了自己的太空路径。不得不说,卫星脱轨带来的外交微尘,最终演变成推动自主航天的重锤。钱学森用一掌墨迹,为国家换来看向宇宙的全新坐标。

时代滚滚向前,今日航天城的大厅里挂着一幅照片:风雪中,钱学森伸出左手,掌心黑线纵横。年轻参观者常忍不住发问:“这张照片有什么特别?”讲解员会笑着回答:“那不是普通的手掌,那是一部在人类历史上精准到秒的‘人脑计算机’。”照片无言,却在提醒后来者:科技竞赛从来没有观众席,只有跑道和终点。至于胜负,往往取决于关键时刻敢不敢相信自己的理性与胆识。

火光已熄,但轨道仍在。那条由老一辈科学家绘出的弧线,让中国航天一步步抵近更广阔的星海。从脱轨风波到东方红起航,间隔不过十二年,却改写了一个民族对太空的想象边界。今天的长征五号、天问一号、神舟系列,某种意义上都是那道深夜火光的延长。钱学森留下的,不止是计算公式,更是一种面对未知永不退缩的精神坐标。